引言

物聯(lián)網(wǎng)(The Internet of Things)的產(chǎn)生和發(fā)展是繼計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)通信之后的新一輪信息技術(shù)革命,它是新一代信息技術(shù)的重要組成部分。其定義為通過射頻識(shí)別(RFID)、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息傳感設(shè)備,按約定的協(xié)議,把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)連接起來進(jìn)行信息交換和通訊,以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展一方面可以提高經(jīng)濟(jì)效益,大大節(jié)約成本;另一方面可以為全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇提供技術(shù)動(dòng)力。目前,美國、歐盟等都在投入巨資深入研究探索物聯(lián)網(wǎng)。中國也正在高度關(guān)注、重視物聯(lián)網(wǎng)的研究。工業(yè)和信息化部會(huì)同有關(guān)部門,正在新一代信息技術(shù)方面開展研究,以形成支持新一代信息技術(shù)發(fā)展的政策措施。

本文擬從專利技術(shù)視角,運(yùn)用專利情報(bào)分析方法,從申請趨勢、技術(shù)領(lǐng)域、區(qū)域分布、競爭機(jī)構(gòu)、核心技術(shù)等方面分析中、美兩國物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展概況,比較兩國存在的研究差異,判斷目前兩國所處的技術(shù)發(fā)展階段,預(yù)測物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)未來在中美兩國的發(fā)展方向和趨勢,以期為中國物聯(lián)網(wǎng)的研究和發(fā)展提供信息參考。

1 分析方法與數(shù)據(jù)來源

1. 1 分析方法

專利情報(bào)分析是指對來自專利說明書和專利公報(bào)中大量的、個(gè)別的專利信息進(jìn)行加工及組合,并利用統(tǒng)計(jì)方法或技術(shù)手段使這些信息具有縱覽全局及預(yù)測的功能,并且通過分析將原始的專利信息從量變到質(zhì)變,使它們由普通的信息上升為有價(jià)值的情報(bào)。本文針對物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)特點(diǎn)及中美兩國的實(shí)際情況,從物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)專利的申請總量和專利的分布情況等幾個(gè)方面展開分析,采用的專利情報(bào)分析方法主要包括:申請趨勢分析、技術(shù)成長曲線分析、技術(shù)主題分析、重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域分析、重要研究機(jī)構(gòu)分析等。

1. 2 數(shù)據(jù)來源

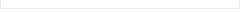

根據(jù)上海市知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息平臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)專題數(shù)據(jù)庫給出的提示和相關(guān)文獻(xiàn)的檢索,確定本研究的檢索關(guān)鍵詞為:物聯(lián)網(wǎng)、電子標(biāo)簽、射頻識(shí)別、二維碼、無線通信、全球定位、傳感器、IPV6。按小類確定專利分類號(hào),如表1所示,確保最大范圍地包含該產(chǎn)業(yè)發(fā)明創(chuàng)造所涉及到的領(lǐng)域,同時(shí)剔除不涉及的領(lǐng)域,提高檢索的準(zhǔn)確度。將關(guān)鍵詞和分類號(hào)邏輯與結(jié)合構(gòu)建檢索式,分別在中國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(SIPO)專利數(shù)據(jù)庫和美國專利商標(biāo)局(USPTO)專利數(shù)據(jù)庫檢索獲得兩國的專利信息數(shù)據(jù)。檢索的結(jié)果為:SIPO中物聯(lián)網(wǎng)專利共32629件;USPTO中物聯(lián)網(wǎng)專利共46809件。

表1 按小類確定的專利分類號(hào)

2 中美兩國物聯(lián)網(wǎng)專利情報(bào)對比分析

物聯(lián)網(wǎng)的實(shí)踐最早可以追溯到1990年施樂公司的網(wǎng)絡(luò)可樂販?zhǔn)蹤C(jī),而物聯(lián)網(wǎng)(the Internet of Things)這個(gè)概念是1999年MIT Auto-ID中心的Ashton教授在美國召開的移動(dòng)計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)國際會(huì)議首先提出。美國作為物聯(lián)網(wǎng)概念提出以及應(yīng)用實(shí)踐最早的國家,對于物聯(lián)網(wǎng)的研究、發(fā)展和應(yīng)用非常的重視。現(xiàn)任美國總統(tǒng)奧巴馬在2009年上臺(tái)后明確提出“物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)論”,將基于傳感網(wǎng)的“智慧地球”計(jì)劃上升至國家戰(zhàn)略。此外,美國還在全球推行EPC標(biāo)準(zhǔn)體系,力圖主導(dǎo)全球物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,確保美國在國際上的信息控制地位。

中國早在1999年就啟動(dòng)了物聯(lián)網(wǎng)核心傳感網(wǎng)技術(shù)研究,研發(fā)水平處于世界前列。2009年8月,溫家寶總理視察無錫新區(qū)時(shí)提出“感知中國”中心戰(zhàn)略。其后,物聯(lián)網(wǎng)被正式列為國家五大新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一,寫入“政府工作報(bào)告”,物聯(lián)網(wǎng)在中國受到了全社會(huì)極大的關(guān)注。對中國來說,物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展不僅有助于中國工業(yè)化和信息化的融合,也有助于中國搶占信息產(chǎn)業(yè)第三次浪潮的制高點(diǎn)。

2.1 專利申請趨勢和成長曲線分析

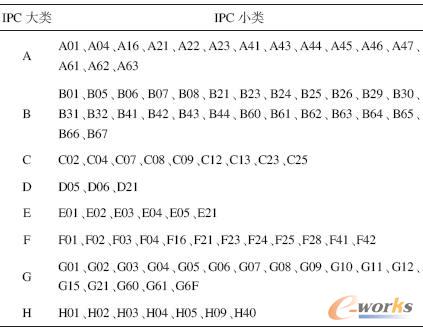

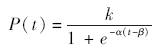

中美兩國歷年來物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)專利申請量的變化情況如圖1所示。作為最早產(chǎn)生物聯(lián)網(wǎng)概念的國家,美國由1970年Load Cushion的申請開啟了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展之路。經(jīng)過22年的緩慢增長,1993年其年申請量突破百件。從2001年開始,也就是“智慧地球”國家戰(zhàn)略化兩年后,物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)專利的申請?jiān)诿绹尸F(xiàn)出爆炸性的發(fā)展,每年的申請量都在千件以上,2008年更是達(dá)到了峰值5603件,之后出現(xiàn)了一定的回落,但仍保持在每年2000件以上。

另一方面,中國從1985年開始就有了物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)專利的申請。發(fā)展的勢頭基本上落后美國約3~5年,2001-2005年為高速發(fā)展期,2006-2010年穩(wěn)中有升,表現(xiàn)出良好的成長性。2011年專利申請量有所回落,很重要的一個(gè)原因是專利申請公開的滯后性,即2010年申請的專利至公開需要一段審查時(shí)間。

圖1 中美兩國物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專利申請曲線

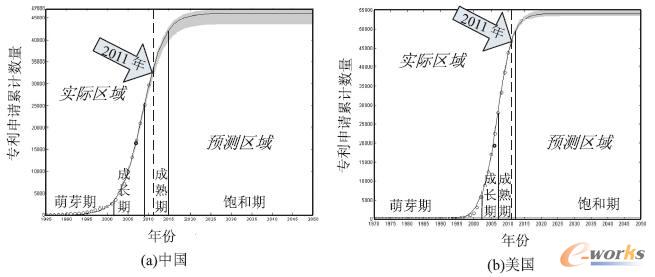

“技術(shù)生命周期理論”認(rèn)為技術(shù)的成長經(jīng)歷四個(gè)階段:萌芽期、成長期、成熟期、飽和期。整個(gè)周期以圖形表示就像S型曲線,如同人類的生命周期,因此又被稱為“成長曲線”。本文根據(jù)中美兩國物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)專利歷年的申請量,運(yùn)用Logistic Curve Model預(yù)測模擬中美兩國物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的成長曲線。選擇LogletLab2軟件計(jì)算Logistic增長模式,采用的模型公式為:

其中,P(t)為專利累積數(shù);α代表S曲線斜率,即技術(shù)成長率;β代表成長曲線中轉(zhuǎn)折點(diǎn)的時(shí)間點(diǎn);k則代表成長的飽和水平,并定義[k×10%,k×90%]為成長區(qū)間,也就是成長期轉(zhuǎn)為成熟期所需的時(shí)間。

圖2 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)Logistic成長曲線

得到中美兩國物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的成長曲線,如圖2所示。可以看出,雖然物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在中美兩國經(jīng)歷的發(fā)展時(shí)間大不相同,但目前均處于相同的發(fā)展階段-成熟期。相比較而言美國的物聯(lián)網(wǎng)專利技術(shù)已經(jīng)接近飽和期,而中國還處于成熟期的正中,還有相當(dāng)?shù)母倪M(jìn)和發(fā)展的空間。從預(yù)測的情況來看物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在中國的發(fā)展將在2015年左右進(jìn)入飽和期,比美國晚3年左右。最終中美兩國的物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)專利量將分別達(dá)到4.7萬件和5.4萬件左右。也就是說,對于中國,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展留給我們的時(shí)間相當(dāng)緊迫,但是發(fā)展空間還是十分巨大的。

2.2 專利技術(shù)領(lǐng)域分布分析

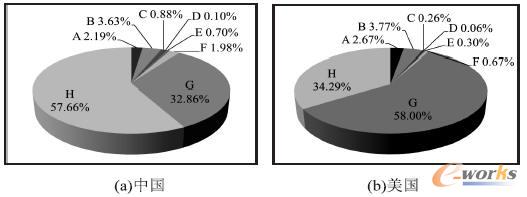

按照IPC大類對中美兩國的物聯(lián)網(wǎng)專利進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析可以了解兩國專利技術(shù)主題申請情況。如圖3所示,無論中國還是美國,物聯(lián)網(wǎng)專利研究重點(diǎn)都集中在G部(物理)和H部(電學(xué)),相關(guān)專利都占到了各自全部專利的90%以上。顯然,目前物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)原理研究(G部)及其在電學(xué)方面的應(yīng)用研究(H部)是兩大主要研究內(nèi)容,在生活需要、作業(yè)運(yùn)輸、固定物建筑等領(lǐng)域的相關(guān)研究應(yīng)用還未深入展開。對比兩國的具體情況發(fā)現(xiàn),中國更偏重于電學(xué)應(yīng)用方面的研究,而美國的專利則更集中在工作原理方面。

圖3 物聯(lián)網(wǎng)專利IPC按大類分

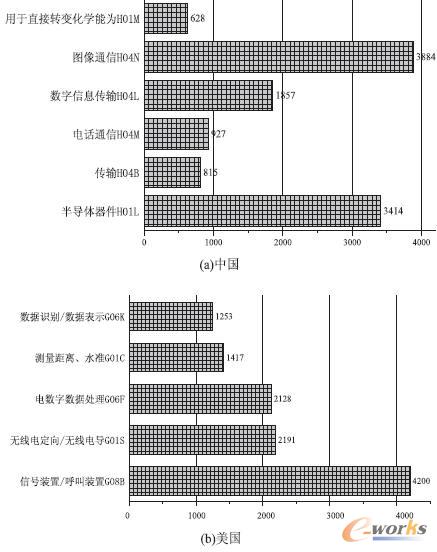

詳細(xì)分析兩國在各自側(cè)重技術(shù)主題中的具體信息發(fā)現(xiàn),中國在基本電氣元件和電通信技術(shù)領(lǐng)域申請了大量的專利,其申請量占了該部的86%,集中在通信、數(shù)字信息傳輸、半導(dǎo)體器件、傳輸、電話通信和直接將化學(xué)能轉(zhuǎn)為電池這幾個(gè)方面(圖4(a));而美國在物聯(lián)網(wǎng)工作原理方面申請的專利集中在G01(測量、測試)、G06(計(jì)算、推算、計(jì)數(shù))、G08(信號(hào)裝置)三個(gè)領(lǐng)域,申請量占了該部的94%,其中信號(hào)裝置、無線電定向、電數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)處理、測量距離、數(shù)據(jù)識(shí)別五大領(lǐng)域的專利申請突破千件(圖4(b))。顯然,美國作為物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)生和最早應(yīng)用的國家在底層技術(shù)方面擁有非常大的專利優(yōu)勢,比如物聯(lián)網(wǎng)使用傳感器和RFID設(shè)備芯片結(jié)構(gòu)等基礎(chǔ)硬件技術(shù)。而中國申請涉及的技術(shù)主題則多是使用底層芯片進(jìn)行數(shù)據(jù)的讀取和存儲(chǔ)等物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的二次開發(fā)。這一方面是因?yàn)樽鳛槲锫?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的后進(jìn)國家,國內(nèi)更側(cè)重物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的研發(fā);另一方面也反映出中國芯片設(shè)計(jì)制造能力較薄弱的現(xiàn)狀,需要引起足夠的重視并加以改進(jìn)。

圖4 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究重點(diǎn)

2.3 專利地區(qū)分布分析

2.3.1 各國在華申請專利統(tǒng)計(jì)分析。

目前在中國物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)專利共申請32629件,其中發(fā)明專利申請17726件,發(fā)明授權(quán)6247件,實(shí)用新型8462件,外觀設(shè)計(jì)194件,發(fā)明專利略低于實(shí)用新型專利,但高于中國國內(nèi)累計(jì)授權(quán)專利中,發(fā)明專利數(shù)量只占實(shí)用新型專利42%,說明物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在中國屬于源頭創(chuàng)新的新科技。

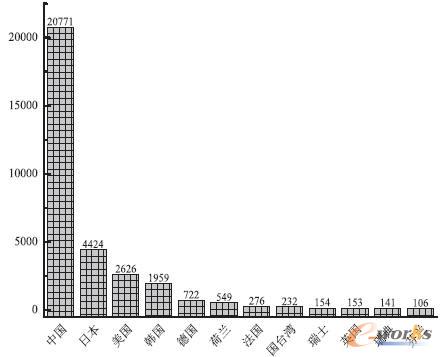

從申請(專利權(quán))人的國別看,共有55個(gè)國家和地區(qū)在中國申請專利,說明各國都很重視中國市場,通過專利申請實(shí)現(xiàn)各自在中國市場上的專利戰(zhàn)略部署。圖5列出了申請量100件以上的國家和地區(qū)。其中,國內(nèi)的申請量為20771件,占64%,表現(xiàn)出一定的“本國優(yōu)勢”。作為物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)較為發(fā)達(dá)的國家,日本、美國、韓國分別以4424、2626、1959件專利申請位列第二、三、四位,并且這三個(gè)國家都是與中國貿(mào)易關(guān)系非常緊密的國家。緊隨其后的是歐洲的發(fā)達(dá)國家,如果將歐盟作為一個(gè)整體,那么其在華專利申請量甚至還要超過美國,也反映出了歐盟對于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域和中國市場的重視。

圖5 在中國申請量超百件的國家和地區(qū)

核心關(guān)注:拓步ERP系統(tǒng)平臺(tái)是覆蓋了眾多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、行業(yè)應(yīng)用,蘊(yùn)涵了豐富的ERP管理思想,集成了ERP軟件業(yè)務(wù)管理理念,功能涉及供應(yīng)鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理,全面涵蓋了企業(yè)關(guān)注ERP管理系統(tǒng)的核心領(lǐng)域,是眾多中小企業(yè)信息化建設(shè)首選的ERP管理軟件信賴品牌。

轉(zhuǎn)載請注明出處:拓步ERP資訊網(wǎng)http://www.hanmeixuan.com/

本文標(biāo)題:基于專利視角的中、美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)比較研究(上)

本文網(wǎng)址:http://www.hanmeixuan.com/html/support/1112157875.html